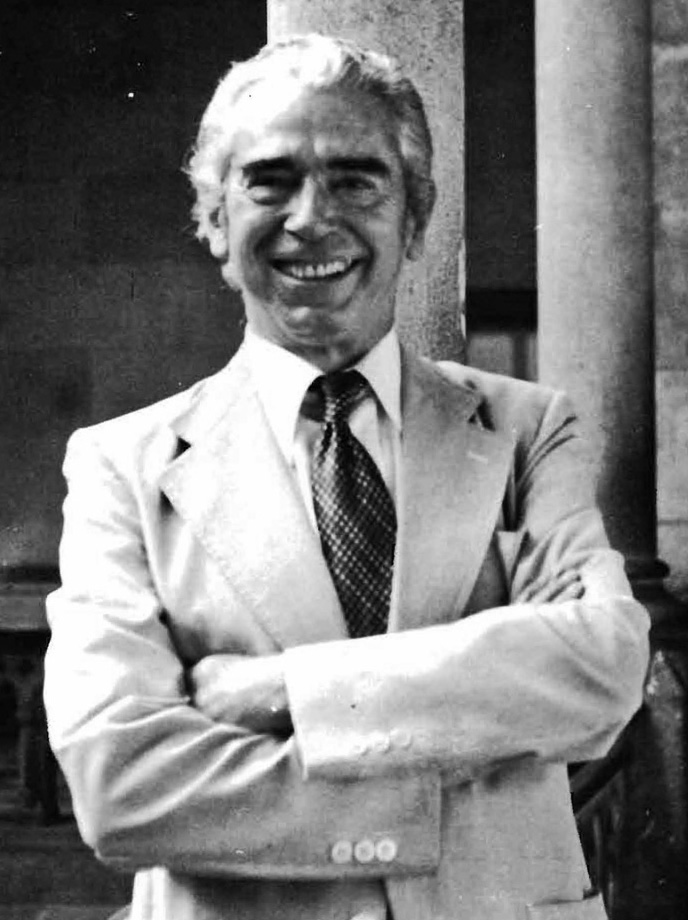

José Manuel Blecua

José Manuel Blecua Teijeiro, Alcolea de Cinca (Huesca) 1913–Barcelona 2003, vivió hasta los diez años en su pueblo natal, en donde sus primeras relaciones con la naturaleza estimularon aficiones que durarían toda su vida, avivadas después por sus contactos con personas educadas en postulados de la Institución Libre de Enseñanza. Se licenció en Filosofía y Letras y en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1933), para opositar después a la plaza de Lengua y Literatura de Enseñanza Media (1934-1935), a cuya enseñanza se dedicó hasta 1963. En 1959 obtuvo la cátedra de Historia de la Lengua y de la Literatura Española en la Universidad de Barcelona (1959-1983), en donde continuó como profesor emérito hasta 1990. En su dilatada y entusiasta dedicación docente, prolongada en los cursos de verano de Jaca, se sentía afortunado, fruto de lo cual no sólo fueron las abundantes vocaciones despertadas y las numerosas tesis doctorales dirigidas, sino las entrañables amistades entabladas.

Director de colecciones literarias como la escolar Biblioteca Clásica Ebro y la Biblioteca del Hispanista, fue persistente editor de textos desde el Cancionero de 1628, El laberinto de Fortuna de Mena, los Argensola, Herrera, Quevedo, o fray Luis de León, al tiempo que antólogo extraordinario de la poesía española; su curiosidad, aficiones e interés le llevaron a transitar la literatura de todas las épocas, sin olvidar la escrita por los autores modernos, fuera Guillén o Miguel Labordeta, con especial predilección por la poesía. Como historiador de la literatura medieval sobresalen las introducciones a don Juan Manuel, a Juan de Mena, a su Antología de la poesía de tipo tradicional, al mismo tiempo que su contribución a la magna Historia de las literaturas hispánicas, en la que colaboró con el capítulo dedicado a los «Grandes poetas del siglo XV». De sus estudios se percibe que, a su juicio, los grandes escritores sólo pueden explicarse con otros autores de menor rango, porque la historia de la literatura se compone de valles y montañas, las cuales no pueden destacarse unas sin los otros. Las divisiones cronológicas estereotipadas le resultan insuficientes para analizar históricamente los textos; la influencia de los escritores sobrepasa el ámbito temporal de su existencia, ya que perviven a través de sus continuadas transmisiones, tanto sean autores cultos como los de lírica tradicional, una de sus más acertadas aportaciones a la historiografía literaria. Dentro de la tradición destaca el sello individual de las obras estudiadas, en las que resalta los rasgos más sobresalientes, situadas en su contexto y proyectadas sobre el futuro: don Juan Manuel es el primer conceptista, el primer escritor con una voluntad de estilo, mientras que Juan de Mena supone un primer eslabón histórico en la configuración de una lengua especial que conduce a la gongorina. Emplea los textos como testimonio representativo de un marco histórico y de su producción, pero también, como aliciente de su lectura. No se trata de una mera restauración arqueológica, sino de una vivencia que conecta con los gustos presentes y con la estética de los autores vivos de su época. En sus juicios se aúnan una fina sensibilidad, unos extraordinarios conocimientos historiográficos para destacar las novedades y la aplicación de unos métodos en los que subyace la estilística idealista prevalente en la época. Algunos comentarios, incluso periodísticos, sobre Jorge Manrique resultan buena muestra de ello. Los primeros versos de las Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre terminan con ese «tan callando», que, de acuerdo con sus palabras, «llega a sobrecoger el estremecido ánimo del lector por su extraordinario vocalismo. Tres 'aes' blancas como sábanas de nieve finalizan en una redonda 'o', negra y terrible como un hondo pozo (Para mí la 'a' es blanca y la 'o' negra)». Comentarios similares aplicaba en 1941 a Juan de Mena, y, podría resultar paradójico, sólo en apariencia, que una persona con problemas de audición tuviera una acusada sensibilidad para determinados fenómenos acústicos.

Pero por encima de todo, su extraordinario trabajo quedó plasmado en las rigurosas ediciones, bien fueran antologías temáticas, históricas o genéricas, bien libros íntegros. Limitándome a los medievales, conviene recordar su interés por autores u obras aragonesas desde el más viejo poema de loor de Zaragoza (1972), o la edición del cancionero de Pedro Marcuello (1987). En otras ocasiones, son viejos textos rescatados de la biblioteca universitaria de Zaragoza, cuyos fondos tan bien conocía. Es lo que sucede con el facsímil de Libro de la Oración de Sor María de santo Domingo, obra inédita e inencontrable de una monja visionaria. He dejado para el final, uno de sus grandes amores literarios de la Edad Media, afición forjada en sus años universitarios. Desde joven había proyectado ser, en un principio, medievalista, influido por uno de sus pocos maestros zaragozanos: Giménez Soler. En 1933 don Andrés había publicado su famosa biografía sobre don Juan Manuel, justo en una época en la que el joven Blecua todavía frecuentaba las aulas universitarias zaragozanas. No me parece casual que su primera publicación, fechada en 1938, fuera una edición y estudio de dos tratados de don Juan Manuel. Había pensado dar a la luz todas las obras del escritor castellano para la realización de su tesis doctoral, si bien en Madrid se lo desaconsejaron, lo que le condujo a embarcarse en otras empresas, sin olvidarse nunca de estos primeros amores. Volvió a publicar ambos tratados en 1952, y en 1969 editaba su clásico Conde Lucanor en la editorial Castalia. Entre 1982–1983 gozosamente vio culminado su proyecto juvenil publicando las Obras completas del sobrino de Alfonso X el Sabio, un buen botón de muestra de varias de sus características: la grandeza de sus proyectos, su constancia, su paciencia y su laboriosidad.

La literatura no sólo formaba parte de una pasión continuadamente transmitida, sino que se convertía en una visión del mundo en la que la ética se aunaba a una estética y se trascendía en una metafísica. De ahí que acostumbrara a sintetizar la quintaesencia de su ideario mediante versos o reflexiones de poetas: «En lo provisional, exactitud también, como si fuera definitivo» (Juan Ramón Jiménez). «Despacito y buena letra: / el hacer bien

las cosas / importa más que el hacerlas» (Antonio Machado). A lo largo de su vida procuró y logró hacer bueno un verso de la Epístola moral a Fabio: «Iguala tu vida al pensamiento». Su casa la convirtió en hermosa biblioteca, con algunos ejemplares únicos, al tiempo que disfrutaba de largos paseos al aire libre tratando de cazar los mejores crepúsculos, y distinguiendo pájaros, plantas y árboles; por eso sometía a sus acompañantes a una prueba decisiva en su ingenuidad contagiosa: ¿en qué se distingue un chopo de un álamo? Trabajador infatigable, muy disciplinado y entusiasta, en los más variados sentidos de la palabra podía considerarse un maestro, «eso que parece tan sencillo de decir y tan difícil de encontrar», lo que expresaré con palabras suyas dedicadas a Ángel del Río: «su saber le confería, naturalmente, un magisterio, pero su calidad humana era excepcional. Pocos hombres he conocido que lograsen reunir tan armoniosamente una gran erudición junto a una sensibilidad finísima, una cordialidad y generosidad tan a flor de piel, al lado de una elegancia espiritual suprema, unida, a su vez, en un sentido delicioso del humor».

Juan Manuel Cacho